|

2010,06,21, Monday

神戸親和女子大学通信教育部でおこなっている「情報と社会」のスクーリングが終了しました。

先週の土日と今日の日曜日の3日間。 全15回分の集中講義です。 みなさん熱心で、楽しい3日間でした。参加された皆さんお疲れ様でした。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=476 |

| etc | 12:07 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,06,20, Sunday

昨日から高大連携授業では、ポスター制作です。

近隣の商店街で行われるイベントのためのポスター制作です。現在行っている高大連携の授業では、本学の教員は芸術系と情報系のチームで担当しています。 ポスター制作の前に、ポスターの歴史や構図の考え方など芸術担当の教員に話をしてもらいましたが、日頃、僕自身もそういった話をあまり聞く機会がないので、高校生に混じって聞くとかなり楽しいものでした。 違った分野の教員の授業を聞くのは、自分自身の授業改善につながり、非常に勉強になります。 今回は、各自でデザイン案を手書きで考えてその後、高校生一人ひとりが担当教員とディスカッションしながら、デザインをまとめていく作業です。 デザイン案を3つ作り、ディスカッションしながら一つを選びます。 来週からは、出来上がった原案をもとにコンピュータを使ってポスター制作に入ります。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=475 |

| etc | 12:04 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,06,18, Friday

多くの人が、twitterでつぶやくとblogの更新回数が減るという。

日頃、つぶやき続けているとガス抜きされているような状態で、まとまった文章をblogに書くということがついつい億劫になってくるような気がする。 気がつくと2600回以上のtweetをしていた。 twitterを始めてから、移動中にも何かを思考しているという時間が増えたような気がする。blogでもなく、SNSでもなくtwitterの緩やかな独特の繋がりが良いのかもしれません。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=474 |

| etc | 12:59 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,30, Sunday

「学んでいる」と思っていたことが実は「学んでいなかった」ことに気づき、「ちっとも勉強していない」と思っていたのに、実は多くを「学んで」いたことに気づく。

多くの学校では、面倒見の良さという言葉で、一から十までお膳立てをして、言う事を聞かせる。 ん〜。。。ここには学びがあるんだろうか。 日本の学校教育では、「知識を持つ者」が「知識を持たざる者」に知識を伝授することに全力をあげてきた。静かに先生の話を聞き、ノートをとる。今でも続けられている授業方法だ。 相手の話を聞き、知識を吸収する。これは大いに良いことである。しかし、授業時間中静かであっても、何パーセントの生徒、学生が、先生の話を聞きながら、その内容について頭が働いているだろうか。 先生から質問されて始めて頭を働かせるといったことが、多い。これならまだマシで、もう一度質問内容を聞き直すということも多い。 いかに、その内容について同時に考えていないかということだ。 知識は教師からだけでなく、インターネット上に最新情報が山とある今、もう一度教師は「学びを学ぶ」ことが必要だとつくづく思う。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=473 |

| etc | 08:37 PM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,23, Sunday

学研の大人の科学vol24に4ビットマイコンがついています。

+ドライバー1本で組み立てられて、コンピュータの基本を学べます。 始めてコンピュータでプログラミングをはじめたのは20歳の頃なのでもう25年ほど前になります。その後、職場にあったのは、 Fujitsu FACOM 9450Ⅱで、1983年4月発表。漢字とグラフィックの表示が一台で可能になりました。簡易ソフトウェア、EPOCALC(表計算ソフト)、EPOWORD(ワープロソフト)が使用できました。  当時は、これを使って勤務していた商業高校から教育センターのホストコンピュータへ接続しCOBOLの授業などがおこなわれたり、EPOCALCやEPOWORDを使って演習がおこなわれたりしていました。 当時は、これを使って勤務していた商業高校から教育センターのホストコンピュータへ接続しCOBOLの授業などがおこなわれたり、EPOCALCやEPOWORDを使って演習がおこなわれたりしていました。当時は、高価で自分で購入することができないものでした。 当時の学校には、FACOMのほかにNEC 8801MarkⅡがあり、もっぱらこっちでBASICをつかって自分でプログラミングしていることが多かったのを記憶しています。 ゲームにもはまっていましたが。。。 当時使っていたPCは8bit。この大人の科学Vol24に付いているのは4bit。 このあたりのコンピュータがなぜかいまでも触りたくなります。 マイコンという響きが、どことなくレトロな懐かしい響きで、書店で見つけてついつい買ってしまいました。 コンピュータに興味のある中高生には是非触れて欲しいモノです。 今の高性能なPCやゲーム機と比べると、つまらないかもしれませんが、これにはコンピュータの基本がつまっています。  ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=472 |

| etc | 12:54 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,16, Sunday

土曜日の午前中2コマの情報処理論の授業が終わった後、大阪歴史博物館に立ち寄りました。

今回は、「昭和のおもちゃとマンガの世界—北原照久 大コレクション展—」。 昭和の懐かしいおもちゃやマンガなどが展示してあります。 昭和時代に製造・消費された代表的な資料約1000点を展示され、中には子供の頃僕も使っていたおもちゃも展示されていました。 昭和初期の頃のマンガなどは、どこか中国の色使いによく似たところが感じられた。 帰りに、ショップでブリキのロボットのおもちゃを衝動買い。。。   ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=471 |

| etc | 12:15 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,14, Friday

高大連携でおこなっている授業のピクトグラム制作の2回目です。

なん種類かの図形カードを並べてピクトグラムを制作します。今回は高校にあるクラブ活動をピクトグラムで表現してもらいました。 使える図形を限定しているために、意外と苦労しながらの作成となりました。 今回は、1人1人が作るのではなく、2人1組となってアイデアを出しあって相談しながら完成させる方法をとりました。  ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=470 |

| 高大連携 | 11:54 PM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,09, Sunday

大学では現実の対面授業でも、さまざまなネットワークツールが利用され、講義がインタラクティブにおこなわれはじめている。

チャットシステムやBBSを表示しながら講義を進めたり、最近ではtwitterを講義と同時に利用して、学生のリアルタイムな意見取り入れながら話を進めることも始まっている。 twitterを利用すると、教室内の受講生以外のtweetも受け入れ可能で、かなり面白い。 その上ustreamの録画を加えれば、講義が終わってももう一度聞きたい話を復習することもできる。 教室に情報コンセント1つと無線LAN、ノートPCやケータイなどの情報端末さえあれば従来の講義形式を変えて、もっとインタラクティブな講義がおこなえる。 今後、高等教育はメディアを利用することによって大きく変わっていくだろう。 そして、初等中等教育もメディアの進化によって大きく変る可能性を秘めている。 教員養成系大学では、今後の教育を見据え、対面だけではなく、メディアとの融合をもっと考えていかなければいけない時がもうすでに始まっている。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=469 |

| etc | 01:21 AM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,08, Saturday

ネットでの学びに対してはまだまだ否定的な方々も多く存在します。

「バーチャル」や「e-learning」という言葉だけにでも拒否反応をしたりと。。。 「バーチャル」と「リアル」について考えてみました。 例えば実際の対面でないものはすべてバーチャルなのか。ネット上では、ビデオチャットやWeb上で距離は離れていても同じ時間を共有することもできます。 遠隔授業などがこれにあたります。映像の垂れ流しではなく、チャットやtwitterのサービスを同時に利用すれば双方向のコミュニケーションも可能です。 また、実際の講義が終了しても映像そのものを録画して、チャットのデータを保存し継続して利用すれば、その時間に参加出来なかった学生も、講義と講義中の議論までも共有できます。 こう考えると学習者にとっての学びの機会を多く提供できる遠隔授業にはそれなりの利点があります。 最近ではiphoneなどの登場により、多くの学びの機会が得られるようになってきました。 Webで学習するとバーチャルで、印刷媒体である本で学習するとリアルなのか。 こう考えると、どちらも著者とは対面ではないのでどちらもバーチャルです。 対面でのリアルなコミュニケーションを基本としながら、学習の内容によってWebや本の学習ツールの組み合わせを設計できる教員の必要性を感じます。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=468 |

| etc | 03:01 PM | comments (x) | trackback (x) | |

|

2010,05,07, Friday

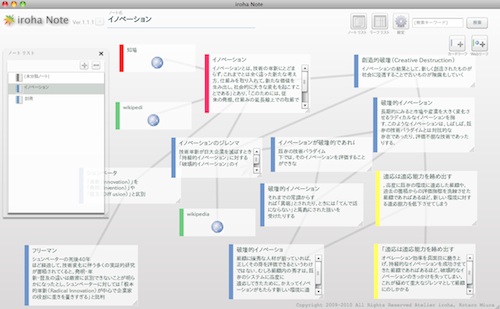

流行りのマインドマップをどうも好きにされません。

原因は一つ。あのデザインが僕には合わない。 線の伸び方やカーブ、そして色使い、すべてが感覚的に合わないのです。以前からキーワードから連想される次のキーワードなんかを線でつなげて書いたりはしていましたが、あのデザインだけはどうしても好きになれません。 やはりデザインは大切です。 最近はirohaNoteをつかっています。簡単にいえば京大カードの電子版みたいなものでしょうか。 僕にとってはマインドマップよりこっちのほうが使い易く感じます。  twitterでのつぶやきが増えるとブログの更新がどうも遅れる。 tweetによって書きたいという衝動が少なくなっているのかもしれません。 ■東大阪大学・東大阪大短期大学部 ■東大阪大学情報教育センター ■太田研究室

| http://www.kazdesign.org/weblog/index.php?e=467 |

| etc | 11:40 PM | comments (x) | trackback (x) | |